農・人・くらし

NPO法人 農と人とくらし研究センター コラム

菜の花とれんげの風景

昨年の秋に、わが集落の休耕田6枚に菜の花とれんげの種を播きました。面積にしたら10アール切れるほどです。菜の花は、今、黄色く咲き、一昨日のおぼろ月夜の夜には、童謡「朧月夜」に歌われるような風情がありました。

地域では、昨年の秋ごろから「景観づくりワークショップ」とか「まちづくり協議会」、「地域資源保全隊」など、急に地域見直しが市の各課主導で始まりました。その各課は都市計画課、地域振興課、農政課です。

「伊深親子文庫」という読書サークルで、「伊深めぐり」や「涙笹のかご編み」「くさぎを食べる」を進めていたので、その実績を買われたのか、3つの活動の委員に任命されました。

まず、自分たちでできることから始めようと考えてとりかかったのが、「休耕田に菜の花とれんげを咲かそう」ということでした。

まず、自分たちでできることから始めようと考えてとりかかったのが、「休耕田に菜の花とれんげを咲かそう」ということでした。

資源隊の役員さんに休耕田をトラクターで起こしてもらい、資源隊に来ている農水省の補助金で種を買ってもらい、地域で、各小字ごとに女性部を結成して、その女性部で交代に種まきしました。

種をまいた休耕田は、草は生えてくるものの、少しも菜の花やれんげが姿を見せず、心ない人たちからの嘲笑もあって、失敗だったのかとしょげていましたが、3月に入り、暖かくなってきた途端、菜の花がすくすく伸び出して、ぽつぽつとはなも咲き始め、今や満開となりました。きっとれんげも来るべき時を見定めて、花を咲かせるだろうと思っています。

そんな折、文庫の仲間で、3つの活動の委員も一緒に務めているAさんから、古めかしい本を見せて貰いました。昭和19年発行、柳田國男著「火の昔」という本です。その中に「麦の青、菜の花の黄、れんげの紅が、春の風景であった」と記されていました。昔、灯火の油が魚油から菜種油に替わっていった時代に、農村では菜種を作る農家が次々増えていった、そのことを述べているくだりでした。嬉しい嬉しい。

「この秋には麦も播こう」 大麦ならうどんを打って、小麦なら「えんねパン」を焼こう。早くも、青い麦畑から一足飛びに食べものへと志向を嗜好させているのです。

福田美津枝

地域では、昨年の秋ごろから「景観づくりワークショップ」とか「まちづくり協議会」、「地域資源保全隊」など、急に地域見直しが市の各課主導で始まりました。その各課は都市計画課、地域振興課、農政課です。

「伊深親子文庫」という読書サークルで、「伊深めぐり」や「涙笹のかご編み」「くさぎを食べる」を進めていたので、その実績を買われたのか、3つの活動の委員に任命されました。

資源隊の役員さんに休耕田をトラクターで起こしてもらい、資源隊に来ている農水省の補助金で種を買ってもらい、地域で、各小字ごとに女性部を結成して、その女性部で交代に種まきしました。

種をまいた休耕田は、草は生えてくるものの、少しも菜の花やれんげが姿を見せず、心ない人たちからの嘲笑もあって、失敗だったのかとしょげていましたが、3月に入り、暖かくなってきた途端、菜の花がすくすく伸び出して、ぽつぽつとはなも咲き始め、今や満開となりました。きっとれんげも来るべき時を見定めて、花を咲かせるだろうと思っています。

そんな折、文庫の仲間で、3つの活動の委員も一緒に務めているAさんから、古めかしい本を見せて貰いました。昭和19年発行、柳田國男著「火の昔」という本です。その中に「麦の青、菜の花の黄、れんげの紅が、春の風景であった」と記されていました。昔、灯火の油が魚油から菜種油に替わっていった時代に、農村では菜種を作る農家が次々増えていった、そのことを述べているくだりでした。嬉しい嬉しい。

「この秋には麦も播こう」 大麦ならうどんを打って、小麦なら「えんねパン」を焼こう。早くも、青い麦畑から一足飛びに食べものへと志向を嗜好させているのです。

福田美津枝

PR

春ですねぇ

鳥たちも春を感じて、「さえずり」を始めています。カワラヒワ、シジュウカラ、ヒバリ、ウグイス、イカル、ガビチョウ、キジバト等々。

はじめはぎこちなかったウグイスも数日で立派にホーホケキョと鳴けるようになりました。

でも、春が来ると「別れ」もやって来ます。最近、ツグミたちが、集団で盛んに飛び回り、田畑に降りては餌をついばんでいます。北帰行にそなえて、体力をつけているのでしょう。大好きなジョウビタキも北へ帰ってしまう日がもうすぐやって来ます。彼らは、ある日、気がつくといなくなって、「ああ、行ってしまったのか・・」と思い、ちょっとセンチになったりするのです。シロハラもミヤマホオジロも春にはいなくなります。もちろん、夏に向かって姿を見せ始める鳥たちもたくさんいるのだけれど・・。

最近、今川河口のクロツラヘラサギを見に行ってません。まだいるのかなぁ。明日にでも行ってみよう。

中島みゆきの作詞作曲で加藤登紀子が歌っている唄に「・・・ああ、人はむかしむかし、鳥だったのかも知れないね、こんなにもこんなにも空が恋しい」というフレーズがあります。トビが悠然と上空を旋回しているのを見ると、この唄を思います。

トビって、あまり評価されない鳥だけど、私は好きです。猛禽類の中でも大きい方だし、ゆったりとしてカッコいいと思います。ワシ・タカ類の中でとても評価が低いのは、きっと数が多いせいだと思います。数が多くて、しかも人の暮らしの傍にいるからだと思います。

大空を悠然と舞っているトビ、いいなあ、と思ってうらやましく見上げるのだけれど、でも、トビ本人にしてみれば、案外「腹減ったぞ。何か食うものないか。ウサギだのネズミだのと贅沢は言わん。バッタでも芋虫でもいい、何か食うものはないか」と、それこそ、鵜の目鷹の目で地上を見下ろしているのかも知れませんね。

2月が一年で一番寒い季節だったのに、最近は1月下旬に早まったと、気象予報士が言ってました。冬鳥たちの渡りもその分早くなってきているのでしょうか。さびしい季節がもうすぐそこまで来ています。

渡辺ひろ子(元・酪農家)

『私信 づれづれ草』NO.23(2010.2.28発行)より転載

『私信 づれづれ草』NO.23(2010.2.28発行)より転載

パソコン嫌い

相変わらずのパソコン嫌いです。上手く使いこなせないから、っていうか、その前にパソコン用語が全然わかっていないから、次のステップに進めないのです。

この前、友人にメールで原稿を送るのに、何だかうまくいかなくて、「あ、失敗した。もう一度。あ、また失敗した。もう一度」と何度もやり直して、「あ、今度は上手く送れたぞ(たぶん)」と思って、相手に電話して届いたかどうか確認したら、「同じメールが4通届いてます」だって。

さて、最近は市民運動の署名集めもメールが主流です。私はもう、趣旨に賛成であっても、パソコンを開かなくてはいけないと思うだけで気持ちが萎えてしまうのです。最近、ずいぶん不義理をしてしまっています。

パソコン上達の秘訣はとにかくいつも触る事、とアドバイスを受けたのですが、ひとことで言えば「触りたくない」。ちょっとメールが来ていないか見ておこう、と開いていると、突然小さい窓が出てきて、わけのわからん事が書かれていて「インストールしますか?」とか、何のこっちゃ?とびびっている私に、YESかNOか即答を求めるのです。へたな答えを押して大変な状況を生むかも知れないと思うと、もう先に進めません。

こんなの、パソコン教室に呼び込もうという陰謀だぁ!

この前、友人にメールで原稿を送るのに、何だかうまくいかなくて、「あ、失敗した。もう一度。あ、また失敗した。もう一度」と何度もやり直して、「あ、今度は上手く送れたぞ(たぶん)」と思って、相手に電話して届いたかどうか確認したら、「同じメールが4通届いてます」だって。

さて、最近は市民運動の署名集めもメールが主流です。私はもう、趣旨に賛成であっても、パソコンを開かなくてはいけないと思うだけで気持ちが萎えてしまうのです。最近、ずいぶん不義理をしてしまっています。

パソコン上達の秘訣はとにかくいつも触る事、とアドバイスを受けたのですが、ひとことで言えば「触りたくない」。ちょっとメールが来ていないか見ておこう、と開いていると、突然小さい窓が出てきて、わけのわからん事が書かれていて「インストールしますか?」とか、何のこっちゃ?とびびっている私に、YESかNOか即答を求めるのです。へたな答えを押して大変な状況を生むかも知れないと思うと、もう先に進めません。

こんなの、パソコン教室に呼び込もうという陰謀だぁ!

渡辺ひろ子(元・酪農家)

『私信 づれづれ草』NO.22(2010.1.26発行)より転載

『私信 づれづれ草』NO.22(2010.1.26発行)より転載

鳥日記(2010.1)

「寒中」ではありますが、そこここに春の気配が感じられます。

わが家の庭の梅の花が2りん開いているのを発見。すぐ横のサザンカとツバキの花にメジロとウグイスが毎朝やって来ます。ウグイスはまださえずらないので地味な地鳴き(チャッチャッと低く濁った声)ですが、メジロの声は結構にぎやかで、寝ている部屋の窓のすぐそばで鳴くので、その声で目覚めます。(鳥の声で目覚めるということは、夜が完全に明けてから起きるということで、いいご身分であります。)

シジュウカラやカワラヒワが時々さえずりを聞かせてくれるようになったし、家の裏の藪に住むキジも数日前からケンケンと鳴き始めました。余談ですが、童謡の「雨がふります、雨がふる・・・」(題名は忘れた)の3番だったかに、「ケンケン子キジがまた鳴いた」という歌詞があって、物悲しい気持になっていたのですが、「ケンケン」の泣き声はオスのさえずりだそうです。「さえずり」はオスの縄張り宣言もしくはメスヘのラブコールなのです。したがって、子キジはケンケンと鳴かないことになります。実もふたもない話ですみません。

先日の大雪以来、いつもの川に、鳥たちの姿がめっきり減って、ヤマセミもカワセミも全然見かけなくなり寂しいです。

でも、朝の犬の散歩の時、林でエナガの群れに時々出会うようになり楽しみになりました。エナガはスズメよりずっと小さな鳥で、ピンポン玉のような体に長い尾がついています。じゅりじゅりと地味だけど独特な声で鳴きます。感動的にかわいい鳥です。

でも、朝の犬の散歩の時、林でエナガの群れに時々出会うようになり楽しみになりました。エナガはスズメよりずっと小さな鳥で、ピンポン玉のような体に長い尾がついています。じゅりじゅりと地味だけど独特な声で鳴きます。感動的にかわいい鳥です。

また、先日は、同じ林で、メジロよりエナガよりもっと小さな鳥の群れを発見。木の上のあたりをチロチロ動き回るその鳥たちの何という小ささか!

声がこれまた聞いたことのないもので、バイオリンを高音でそおっとそおっと弾くような感じでした。

鳥師匠三丸さんにすぐ電話。「キクイタダキ」だろうということでした。日本にいる最小の鳥の一つで、体重は10グラムだそうです。見たのは一度きりですが、毎朝、「今日は会えるかなあ」と梢を見上げて通ります。

わが家の庭の梅の花が2りん開いているのを発見。すぐ横のサザンカとツバキの花にメジロとウグイスが毎朝やって来ます。ウグイスはまださえずらないので地味な地鳴き(チャッチャッと低く濁った声)ですが、メジロの声は結構にぎやかで、寝ている部屋の窓のすぐそばで鳴くので、その声で目覚めます。(鳥の声で目覚めるということは、夜が完全に明けてから起きるということで、いいご身分であります。)

シジュウカラやカワラヒワが時々さえずりを聞かせてくれるようになったし、家の裏の藪に住むキジも数日前からケンケンと鳴き始めました。余談ですが、童謡の「雨がふります、雨がふる・・・」(題名は忘れた)の3番だったかに、「ケンケン子キジがまた鳴いた」という歌詞があって、物悲しい気持になっていたのですが、「ケンケン」の泣き声はオスのさえずりだそうです。「さえずり」はオスの縄張り宣言もしくはメスヘのラブコールなのです。したがって、子キジはケンケンと鳴かないことになります。実もふたもない話ですみません。

先日の大雪以来、いつもの川に、鳥たちの姿がめっきり減って、ヤマセミもカワセミも全然見かけなくなり寂しいです。

また、先日は、同じ林で、メジロよりエナガよりもっと小さな鳥の群れを発見。木の上のあたりをチロチロ動き回るその鳥たちの何という小ささか!

声がこれまた聞いたことのないもので、バイオリンを高音でそおっとそおっと弾くような感じでした。

鳥師匠三丸さんにすぐ電話。「キクイタダキ」だろうということでした。日本にいる最小の鳥の一つで、体重は10グラムだそうです。見たのは一度きりですが、毎朝、「今日は会えるかなあ」と梢を見上げて通ります。

渡辺ひろ子(元・酪農家)『私信 づれづれ草』NO.22(2010.1.26発行)より転載

坑口をひらく(後編)

- 2010/03/05 (Fri)

- ■ 人 |

- Edit |

- ▲Top

PARC(アジア太平洋資料センター)の小池菜採さんが企画したこのツアーに私が参加したのは、若かりし日に影響を受けた谷川雁が大正行動隊と闘争を組んだ地を一度みておきたかったからである。森崎和江著『闘いとエロス』を1冊だけ鞄に入れて出かけた。現地集合は飯塚だったが、少し早めに筑豊入りし、大正炭鉱があった中間市に途中下車した。ひとりでふらっと立ち寄っただけでは、どこに炭鉱があったのかすらわからない。とりあえず歴史民俗資料館を覗いてみた。大正鉱業中鶴炭坑の簡単な説明とともに、坑内で使われた道具類と石炭が展示されていた。石炭を見るのは久しぶりだった。小学校の教室の、だるまストーブで燃える石炭の匂いを思い出した。炭鉱の闇を凝縮しているかのように、石炭は黒光りしていた。

ツアーの案内役の横川輝雄さんは69歳。大学生のとき、新聞部員として、大正炭鉱の炭住に一緒に生活していた森崎和江さんと谷川雁を訪ね、原稿を依頼したことがあるという。そこで、売血で飢えをしのぎ、ぶよぶよに朽ちた畳の炭住にくらす失業者を目の当たりにした。高校教師になってしばらくしてから自ら志すようにして筑豊に赴任した。修学旅行に行っても、どこから来たと聞かれ、筑豊だと率直に明かせない子どもたち。筑豊の、田川の、炭鉱にしっかりと眼を向ける教育に力を注いだ。死ぬまで付き合いがあったという上野英信の志を継いでいた。上野をして筆をとらしめたもの、それは「むなしく朽ちはててゆく坑夫たちの歯をくいしばった沈黙であり、・・・組織されずにたおれてゆく坑夫たちのにぎりしめた拳である。危機の波にのって石炭産業は退いてゆく。しかし、坑夫たちはその無限の深みの底にいる。そこへもぐり、彼らの眼をもたぬ魚のような魂のなかに入ってゆかねばならぬ。」(『追われゆく抗夫たち』1960年、岩波新書)

旅の終わりに、お世話になった横川さんに、参加者が一人ひとり感想を述べる機会があった。「炭坑夫の誇りを取り戻すために、もう一度石炭を掘ることはできないのだろうか」と私は自問の言葉を口にした。石炭産業と同じように、かつて一時代を画した蚕糸業の跡地に私は暮らしている。かつて300を数えた製糸工場は、1工場のみ今も奇跡的に糸を繰っている。しかし、養蚕は、岡谷で最後の農家が蚕を飼うのをやめて25年がたつ。なんとか養蚕を復活できないかと、ちょうど考えていたので、石炭の場合はどうなんだろうとの思いつきからだった。

横川さんは、感心してくれたのか、「50年もほったらかしで再興は難しいが、炭鉱をもう一度興してみよう」と答えてくださった。筑豊のヤマが相次いで閉山してすでに半世紀がたつ。炭鉱と養蚕とでは復活の困難さの違いは歴然である。大それたことを口にしてしまったと自分の軽率さを後悔した。

旅から帰って、水也(みずや)という名の叔父のことを母にたずねた。たしか母の次兄は炭鉱で亡くなったと聞いていたからである。「みずにい」は終戦後まもなく仕事がなくて常磐炭田に働きに行き若くして亡くなったと、封印された記憶の底からしぼり出すように母は語った。落盤事故での圧死だった。もう少ししたら景気も良くなったから炭鉱に働きに行くこともなかったのに、と悔やんだ。次兄に続き、4歳のとき死別した母親のことを語り、母親代わりだった姉も相次いで結核で亡くしたことに及んで、言葉に詰まって絶句した。埋め戻された坑口がこじ開けられ、半世紀の時を経て現れた暗闇をみつめかえすような目をしていた。

ツアーの案内役の横川輝雄さんは69歳。大学生のとき、新聞部員として、大正炭鉱の炭住に一緒に生活していた森崎和江さんと谷川雁を訪ね、原稿を依頼したことがあるという。そこで、売血で飢えをしのぎ、ぶよぶよに朽ちた畳の炭住にくらす失業者を目の当たりにした。高校教師になってしばらくしてから自ら志すようにして筑豊に赴任した。修学旅行に行っても、どこから来たと聞かれ、筑豊だと率直に明かせない子どもたち。筑豊の、田川の、炭鉱にしっかりと眼を向ける教育に力を注いだ。死ぬまで付き合いがあったという上野英信の志を継いでいた。上野をして筆をとらしめたもの、それは「むなしく朽ちはててゆく坑夫たちの歯をくいしばった沈黙であり、・・・組織されずにたおれてゆく坑夫たちのにぎりしめた拳である。危機の波にのって石炭産業は退いてゆく。しかし、坑夫たちはその無限の深みの底にいる。そこへもぐり、彼らの眼をもたぬ魚のような魂のなかに入ってゆかねばならぬ。」(『追われゆく抗夫たち』1960年、岩波新書)

旅の終わりに、お世話になった横川さんに、参加者が一人ひとり感想を述べる機会があった。「炭坑夫の誇りを取り戻すために、もう一度石炭を掘ることはできないのだろうか」と私は自問の言葉を口にした。石炭産業と同じように、かつて一時代を画した蚕糸業の跡地に私は暮らしている。かつて300を数えた製糸工場は、1工場のみ今も奇跡的に糸を繰っている。しかし、養蚕は、岡谷で最後の農家が蚕を飼うのをやめて25年がたつ。なんとか養蚕を復活できないかと、ちょうど考えていたので、石炭の場合はどうなんだろうとの思いつきからだった。

横川さんは、感心してくれたのか、「50年もほったらかしで再興は難しいが、炭鉱をもう一度興してみよう」と答えてくださった。筑豊のヤマが相次いで閉山してすでに半世紀がたつ。炭鉱と養蚕とでは復活の困難さの違いは歴然である。大それたことを口にしてしまったと自分の軽率さを後悔した。

旅から帰って、水也(みずや)という名の叔父のことを母にたずねた。たしか母の次兄は炭鉱で亡くなったと聞いていたからである。「みずにい」は終戦後まもなく仕事がなくて常磐炭田に働きに行き若くして亡くなったと、封印された記憶の底からしぼり出すように母は語った。落盤事故での圧死だった。もう少ししたら景気も良くなったから炭鉱に働きに行くこともなかったのに、と悔やんだ。次兄に続き、4歳のとき死別した母親のことを語り、母親代わりだった姉も相次いで結核で亡くしたことに及んで、言葉に詰まって絶句した。埋め戻された坑口がこじ開けられ、半世紀の時を経て現れた暗闇をみつめかえすような目をしていた。

片倉和人(農と人とくらし研究センター代表)

「農村生活」時評32 "食の話題三つ"

この新年早々、高校同期の有志の集まりが予定されていたが、メンバーの風邪引きで延期になった。ほかに珍しい目の難病に悩む友人もいて、無理して集まる会合でもない。ともかく風邪は万病の元なので、ダウンした友人に気合をいれて励ました新春だった。しかしその私のほうが師走の世間に煽られて動き回り過ぎたか、月半ばにダウンしてしまった。はじめは普通の風邪のつもりだったが、何日休んでも回復せず、その後ますます気力低下して、プロスポーツ選手がよくいう絶不調のような状態になってしまった。不定期のこのコラムも、担当者老衰につき自然終了かと覚悟した。一昔前なら高齢者がボンヤリして暮らすのは当たり前だったが、昨今は特定の病名がなく、ただ不調ということで日常を過ごすことは、怠け者として世間というか周りの風当たりが強い。

横になっているときは気分が良ければ本を読むが、多くの時間はボンヤリというかウツラウツラしてとりとめなく自分が死んだ時のことを思い悩む。といっても葬儀のやり方のことではなく、これまで整理ができずに残してあるガラクタの始末である。そのガラクタのほとんどは印刷物だが、それでも分野のはっきりしたもの、経済、農業、歴史、社会、民俗などは始末しやすい。しかし個人の関心で集めた生活関連資料は初めから分野にとりとめがなくて、今では本人も困っている。現実問題として今の日本人にとって毎日の暮らしは大変だが、さてそれを研究課題とするには何か問題を限定しないと、とりとめがないのだろう。横断的な、狭い意味の生活理論研究分野というのは、いくつか試みはあったが未熟のまま自然落果かなと思う。

ある日の新聞報道に「食」関係記事がいくつもあって気になった。

ある日の新聞報道に「食」関係記事がいくつもあって気になった。

ひとつはいわゆる規制緩和の一環で保育所の給食を外部委託するという政府の方針である。私が農村の学校給食の調査をやったのは35年前の昔話だが、校内で調理するか、公立センターあるいは外部業者に委託するかは当時から大事な論点であった。その後給食現場の努力が重ねられて来たが、学校も家庭もあるいは地域社会も忙しくなってきて、委託できるものは試験問題作成も外注するご時世である。この間やっと「食育」ということもいわれてきたが、それも理念・建前が先行して校内で教育の一環として給食に取り組む現実の体制は崩れてきている。今度の措置は幼児にもこの世間の嵐が直接当たることになるものだ。いまさらだが生活視点による給食研究の非力さを痛感する。

1月は震災関連記事の集中する時期だが、ハイチの悲劇が国際的大事件となった。たとえ地球の反対側の災害でも、日本政府の救援に対する消極的な姿勢が問題になる時代である。ハイチは人口1000万人で200万人の首都集中が悲劇を大きくしたという。日本も1億3000万人で3000万人以上の首都圏集中である。まして今世紀は地球的規模の災害の時代だという専門家の警告もある。前にもこのコラムで提起したが、震災時の対応は救出・けが手当て・水の次は食べ物である。“阪神“以後自治体の震災備蓄体制もそれなりに進んできたが、今度は新しく震災時備蓄用食糧が試作されたというニュースである。もちろんおにぎりや定食弁当の供給も大事だが、長期保存可能な食品の開発は災害国日本だけでなく国際的にも意義がある。幕藩時代には、集落に飢饉時に備えて備荒蔵を持つところがあった。その教訓に学んで地域の中核施設として、現代的な農村集落用の共同食料庫の提案を試みたことがある。今から思えば宅地の狭い西日本的発想だったが、あくまでそこでの災害時に備える物資だった。それを今の時勢に合わせて、場合によっては他所の救援用にも活用できるという事前のみんなの合意がほしい。カネではなく物だからただ貯めるのが目的ではなく、常に品物を更新する仕掛けが必要だからである。この話は毎日の暮らしそのものの危機の時代になんとも夢物語だが、「風倒木」は全体が妄言なので、ここでは遠慮なく提案だけはしておくことにした。

最後に夢ではなく本当の現実の問題で忘れられない記事のことだ。昨秋、名古屋市に野宿経験者による助け合いグループ「生存組合」ができたそうだ。生活保護をうける人たちの自立をめざす集まりだが、こういう当事者同士の連帯を軸にまわりの支援が包むという取り組みが今、この社会に一番必要なのだろう。一カ月で食費が39,500円で朝食:ご飯・味噌汁・目玉焼きなど2品、昼食:麺類、夕食:ご飯・味噌汁・おかず1品という献立だそうだ。記事からはこれ以上のことは分からないが、昭和30年代、40年代における農家の献立調査の経験と比較すると、ここでは副食品の内容によるが昼食が弱く、漬物がないことが気になる。農家の場合には今も同じだが、ともかく野菜が身近にあって、それが漬物なり味噌汁の具になっていて、目立つおかずではないが、健全な献立を構成していたのである。今は野菜価格が暴落して農家はやっていけないし、一番野菜を必要とする人々の献立には届かない。

津軽にいた時、ホイト飯という言葉を聞いたことがある。今隆盛を誇る「つがる三味線」の祖はホイトとよばれた人々の門付け芸だが、農家からもらうものは小銭ではなく米、味噌、野菜だった。それを一緒に炊き込んだもののことである。この地に単身赴任当時、私は「おじや」という名前でよんでいた食事が定番であったが、耳にして以来、はなはだ身近で今も、忘れられない言葉のひとつである。

森川辰夫

横になっているときは気分が良ければ本を読むが、多くの時間はボンヤリというかウツラウツラしてとりとめなく自分が死んだ時のことを思い悩む。といっても葬儀のやり方のことではなく、これまで整理ができずに残してあるガラクタの始末である。そのガラクタのほとんどは印刷物だが、それでも分野のはっきりしたもの、経済、農業、歴史、社会、民俗などは始末しやすい。しかし個人の関心で集めた生活関連資料は初めから分野にとりとめがなくて、今では本人も困っている。現実問題として今の日本人にとって毎日の暮らしは大変だが、さてそれを研究課題とするには何か問題を限定しないと、とりとめがないのだろう。横断的な、狭い意味の生活理論研究分野というのは、いくつか試みはあったが未熟のまま自然落果かなと思う。

ひとつはいわゆる規制緩和の一環で保育所の給食を外部委託するという政府の方針である。私が農村の学校給食の調査をやったのは35年前の昔話だが、校内で調理するか、公立センターあるいは外部業者に委託するかは当時から大事な論点であった。その後給食現場の努力が重ねられて来たが、学校も家庭もあるいは地域社会も忙しくなってきて、委託できるものは試験問題作成も外注するご時世である。この間やっと「食育」ということもいわれてきたが、それも理念・建前が先行して校内で教育の一環として給食に取り組む現実の体制は崩れてきている。今度の措置は幼児にもこの世間の嵐が直接当たることになるものだ。いまさらだが生活視点による給食研究の非力さを痛感する。

1月は震災関連記事の集中する時期だが、ハイチの悲劇が国際的大事件となった。たとえ地球の反対側の災害でも、日本政府の救援に対する消極的な姿勢が問題になる時代である。ハイチは人口1000万人で200万人の首都集中が悲劇を大きくしたという。日本も1億3000万人で3000万人以上の首都圏集中である。まして今世紀は地球的規模の災害の時代だという専門家の警告もある。前にもこのコラムで提起したが、震災時の対応は救出・けが手当て・水の次は食べ物である。“阪神“以後自治体の震災備蓄体制もそれなりに進んできたが、今度は新しく震災時備蓄用食糧が試作されたというニュースである。もちろんおにぎりや定食弁当の供給も大事だが、長期保存可能な食品の開発は災害国日本だけでなく国際的にも意義がある。幕藩時代には、集落に飢饉時に備えて備荒蔵を持つところがあった。その教訓に学んで地域の中核施設として、現代的な農村集落用の共同食料庫の提案を試みたことがある。今から思えば宅地の狭い西日本的発想だったが、あくまでそこでの災害時に備える物資だった。それを今の時勢に合わせて、場合によっては他所の救援用にも活用できるという事前のみんなの合意がほしい。カネではなく物だからただ貯めるのが目的ではなく、常に品物を更新する仕掛けが必要だからである。この話は毎日の暮らしそのものの危機の時代になんとも夢物語だが、「風倒木」は全体が妄言なので、ここでは遠慮なく提案だけはしておくことにした。

最後に夢ではなく本当の現実の問題で忘れられない記事のことだ。昨秋、名古屋市に野宿経験者による助け合いグループ「生存組合」ができたそうだ。生活保護をうける人たちの自立をめざす集まりだが、こういう当事者同士の連帯を軸にまわりの支援が包むという取り組みが今、この社会に一番必要なのだろう。一カ月で食費が39,500円で朝食:ご飯・味噌汁・目玉焼きなど2品、昼食:麺類、夕食:ご飯・味噌汁・おかず1品という献立だそうだ。記事からはこれ以上のことは分からないが、昭和30年代、40年代における農家の献立調査の経験と比較すると、ここでは副食品の内容によるが昼食が弱く、漬物がないことが気になる。農家の場合には今も同じだが、ともかく野菜が身近にあって、それが漬物なり味噌汁の具になっていて、目立つおかずではないが、健全な献立を構成していたのである。今は野菜価格が暴落して農家はやっていけないし、一番野菜を必要とする人々の献立には届かない。

津軽にいた時、ホイト飯という言葉を聞いたことがある。今隆盛を誇る「つがる三味線」の祖はホイトとよばれた人々の門付け芸だが、農家からもらうものは小銭ではなく米、味噌、野菜だった。それを一緒に炊き込んだもののことである。この地に単身赴任当時、私は「おじや」という名前でよんでいた食事が定番であったが、耳にして以来、はなはだ身近で今も、忘れられない言葉のひとつである。

森川辰夫

坑口をひらく(前編)

- 2010/02/20 (Sat)

- ■ 人 |

- Edit |

- ▲Top

「筑豊の中の闇を根拠地に」という副題がついた旅に参加して、はじめて北九州・筑豊炭鉱の地を訪れた。2009年10月の3日間、横川輝雄さんの案内によりバスで炭鉱跡をみてまわった。横川さんは筑豊で24年間地理を教えていた元高校教師である。車窓から、まわりに水田をたずさえてゆったりと流れる遠賀川がみえる。のどかな風景をみて、かつて修学旅行で訪れた飛鳥の地を思いだした。国のまほろばの趣を呈している。

しかし、遠賀川の水は真っ黒で、その川の中で遊んだと、子どものころを振りかえって韓国籍の李京植さんは語った。李さんは昭和16年の太平洋戦争の開始後に父母と兄とともに慶尚北道から3歳で海を渡ってきた。話を聞かなければ、全く想像できなかった。地下採掘は地表陥没などの鉱害をもたらし、炭鉱は農業にも大きなダメージを与えた。今の田畑は、復旧工事を経て取り戻された姿なのだろう。農民から炭鉱労働者になった人も少なくないと思うが、炭鉱夫を差別したのは主にその土地の農業にたずさわる人たちだったという。

石炭から石油への転換により、最盛期に300を数えた筑豊の炭坑は相次いで閉山した。「エネルギー革命」の名のもと、政策として炭鉱はつぶされたのだ。ガスや水が出て危険だからと、通産省は、坑口から70m埋め戻すことを義務付けたという。その時から、すでに半世紀がたつ。炭鉱の跡地は今は原野に戻ったり、住宅地に変わっていて、かつてそこに炭鉱があったことさえ容易にうかがえない。かつての地名が、バス停の名前にしか残っていない所もあった。ボタ山も緑に覆われ、教えてもらわないとそれと気づかない。わずかに残る炭住や炭鉱の痕跡を訪ねてまわった。炭鉱の跡地や公園の片隅に人知れず碑がたっている。炭鉱跡をまわるツアーは、さながら慰霊碑をめぐる巡礼の旅のようだった。

昭和35年、豪雨で川底が抜け坑道に水が入り67名が水没。遺体が今も1900mの地底に眠る上尊鉱業豊州炭鉱の「慰霊碑」。台風で倒れて伐採された切り株の横に「朝鮮民主主義人民共和国帰国者記念樹」と刻まれた小さな石碑。1959年12月、古河鉱業大峰炭鉱に強制連行された人たちが、帰国事業で北朝鮮へ帰る際に日本に残る同胞のために朝日友好親善を願って役場の前に植樹した。旧三井鉱山田川伊田坑跡の石炭記念公園内には、3つの碑が建っている。日本に徴用・強制連行され、二度と故国の地を踏むことなく逝った同胞を悼む「韓国人徴用犠牲者慰霊碑」。15年戦争末期、強制連行され炭鉱で亡くなった「強制連行中国人殉難者 鎮魂の碑」。その隣に「田川地区 炭鉱殉職者慰霊之碑」。

昭和20年9月17日、敗戦直後に襲った枕崎台風。その日、停電の坑内に電気のスイッチを切るために入った朝鮮人少年が昇降せず、心配して相次いで入坑した日本人も戻らなかった「真岡炭鉱第三抗 殉職者慰霊之碑」。昭和56年の建立時に不詳だった少年の名が判明し、3人の日本人名の横に今年(2009年)新たに刻まれた。姜相求という強制連行された韓国人の少年だった。大正3年に起きた日本最大の炭鉱事故。ガス爆発では消火のため坑内に水を入れる。死者667人。その数はカンテラの数で推定、実際はもっと多いはずという三菱鉱業「方城炭坑罹災者招魂之碑」。その隣に、昭和7年に従業員たちが建てた子供を抱く「観世音菩薩」像。先山、後山として夫婦で作業していた犠牲者も多く、孤児70人を数えたという。

昭和45年の閉山までに520人の犠牲者を出したと印される平成6年建立の明治鉱業「赤池炭鉱殉職者鎮魂碑」。先の大戦で日本の捕虜となり、この地で亡くなった連合軍捕虜をまつった「十字架の塔」。日本炭鉱が連合軍の戦犯調査委員到着前に慌てて造った塔で、日炭高松炭鉱にはオランダ人800人、イギリス人250人、アメリカ人70人が送られてきたという。1987年に公民館前に再建された「謝恩碑」と「俵口和一郎頌徳碑」。昭和10年、露天掘りが終わるのを機に、貝島大之浦炭鉱の朝鮮人労働者たちが会社の待遇に感謝して建立したとされる。坑長個人を称えるなら、会社側にも建てろ、との圧力があったのだろう。彼らの心の内を想えば、この碑もまた、謝恩碑というより、慰霊碑にみえる。大之浦炭鉱があった町はずれの谷合にたつ炭鉱犠牲者「復権の塔」。塔の完成に奔放したという牧師の服部団次郎さんは、筑豊は本土の中の沖縄であり、この塔は沖縄のひめゆりの塔と対に思える、と書いている。炭坑施設が跡形もなく消える中、消防所裏に移転された狛犬の台座に刻まれている明治鉱業「平山鉱業所職員労務員一同」の文字。ガス探知のために坑内で命を絶った小鳥たちを供養する「小鳥塚」。

多くの慰霊碑の前に立った。炭坑事故で亡くなった日本人、朝鮮人、中国人、連合軍捕虜たち。差別は炭鉱にも及んだ。被差別部落の出身者は大手の炭鉱では雇ってもらえず、より条件の悪い中小の炭鉱での労働を強いられ、また立場の弱い部落の地に坑口が築かれたという。だが、反面、炭鉱労働者には、過去を問わないルールがあり、お互い分け合い助け合うという一面もあった。地上では喧嘩をしても、地下では死をともにする仲だったからだ。

ほとんどすべての坑口は埋め戻されている。しかし、今でも目にすることができる坑口が、かろうじて1本だけ民家の庭の片隅に残っていた。地下水を利用するという目的で、許可を得て家族が総出で排気坑を掘り返したのだという。その坑口から斜坑を数メートル下ると、すぐそこまで水がついていた。横川さんは問いかける。炭鉱の闇を想像してみてください。星明りすら届かない本当の闇がどんなものかを。

片倉和人(農と人とくらし研究センター代表)

しかし、遠賀川の水は真っ黒で、その川の中で遊んだと、子どものころを振りかえって韓国籍の李京植さんは語った。李さんは昭和16年の太平洋戦争の開始後に父母と兄とともに慶尚北道から3歳で海を渡ってきた。話を聞かなければ、全く想像できなかった。地下採掘は地表陥没などの鉱害をもたらし、炭鉱は農業にも大きなダメージを与えた。今の田畑は、復旧工事を経て取り戻された姿なのだろう。農民から炭鉱労働者になった人も少なくないと思うが、炭鉱夫を差別したのは主にその土地の農業にたずさわる人たちだったという。

石炭から石油への転換により、最盛期に300を数えた筑豊の炭坑は相次いで閉山した。「エネルギー革命」の名のもと、政策として炭鉱はつぶされたのだ。ガスや水が出て危険だからと、通産省は、坑口から70m埋め戻すことを義務付けたという。その時から、すでに半世紀がたつ。炭鉱の跡地は今は原野に戻ったり、住宅地に変わっていて、かつてそこに炭鉱があったことさえ容易にうかがえない。かつての地名が、バス停の名前にしか残っていない所もあった。ボタ山も緑に覆われ、教えてもらわないとそれと気づかない。わずかに残る炭住や炭鉱の痕跡を訪ねてまわった。炭鉱の跡地や公園の片隅に人知れず碑がたっている。炭鉱跡をまわるツアーは、さながら慰霊碑をめぐる巡礼の旅のようだった。

昭和35年、豪雨で川底が抜け坑道に水が入り67名が水没。遺体が今も1900mの地底に眠る上尊鉱業豊州炭鉱の「慰霊碑」。台風で倒れて伐採された切り株の横に「朝鮮民主主義人民共和国帰国者記念樹」と刻まれた小さな石碑。1959年12月、古河鉱業大峰炭鉱に強制連行された人たちが、帰国事業で北朝鮮へ帰る際に日本に残る同胞のために朝日友好親善を願って役場の前に植樹した。旧三井鉱山田川伊田坑跡の石炭記念公園内には、3つの碑が建っている。日本に徴用・強制連行され、二度と故国の地を踏むことなく逝った同胞を悼む「韓国人徴用犠牲者慰霊碑」。15年戦争末期、強制連行され炭鉱で亡くなった「強制連行中国人殉難者 鎮魂の碑」。その隣に「田川地区 炭鉱殉職者慰霊之碑」。

昭和20年9月17日、敗戦直後に襲った枕崎台風。その日、停電の坑内に電気のスイッチを切るために入った朝鮮人少年が昇降せず、心配して相次いで入坑した日本人も戻らなかった「真岡炭鉱第三抗 殉職者慰霊之碑」。昭和56年の建立時に不詳だった少年の名が判明し、3人の日本人名の横に今年(2009年)新たに刻まれた。姜相求という強制連行された韓国人の少年だった。大正3年に起きた日本最大の炭鉱事故。ガス爆発では消火のため坑内に水を入れる。死者667人。その数はカンテラの数で推定、実際はもっと多いはずという三菱鉱業「方城炭坑罹災者招魂之碑」。その隣に、昭和7年に従業員たちが建てた子供を抱く「観世音菩薩」像。先山、後山として夫婦で作業していた犠牲者も多く、孤児70人を数えたという。

昭和45年の閉山までに520人の犠牲者を出したと印される平成6年建立の明治鉱業「赤池炭鉱殉職者鎮魂碑」。先の大戦で日本の捕虜となり、この地で亡くなった連合軍捕虜をまつった「十字架の塔」。日本炭鉱が連合軍の戦犯調査委員到着前に慌てて造った塔で、日炭高松炭鉱にはオランダ人800人、イギリス人250人、アメリカ人70人が送られてきたという。1987年に公民館前に再建された「謝恩碑」と「俵口和一郎頌徳碑」。昭和10年、露天掘りが終わるのを機に、貝島大之浦炭鉱の朝鮮人労働者たちが会社の待遇に感謝して建立したとされる。坑長個人を称えるなら、会社側にも建てろ、との圧力があったのだろう。彼らの心の内を想えば、この碑もまた、謝恩碑というより、慰霊碑にみえる。大之浦炭鉱があった町はずれの谷合にたつ炭鉱犠牲者「復権の塔」。塔の完成に奔放したという牧師の服部団次郎さんは、筑豊は本土の中の沖縄であり、この塔は沖縄のひめゆりの塔と対に思える、と書いている。炭坑施設が跡形もなく消える中、消防所裏に移転された狛犬の台座に刻まれている明治鉱業「平山鉱業所職員労務員一同」の文字。ガス探知のために坑内で命を絶った小鳥たちを供養する「小鳥塚」。

多くの慰霊碑の前に立った。炭坑事故で亡くなった日本人、朝鮮人、中国人、連合軍捕虜たち。差別は炭鉱にも及んだ。被差別部落の出身者は大手の炭鉱では雇ってもらえず、より条件の悪い中小の炭鉱での労働を強いられ、また立場の弱い部落の地に坑口が築かれたという。だが、反面、炭鉱労働者には、過去を問わないルールがあり、お互い分け合い助け合うという一面もあった。地上では喧嘩をしても、地下では死をともにする仲だったからだ。

ほとんどすべての坑口は埋め戻されている。しかし、今でも目にすることができる坑口が、かろうじて1本だけ民家の庭の片隅に残っていた。地下水を利用するという目的で、許可を得て家族が総出で排気坑を掘り返したのだという。その坑口から斜坑を数メートル下ると、すぐそこまで水がついていた。横川さんは問いかける。炭鉱の闇を想像してみてください。星明りすら届かない本当の闇がどんなものかを。

(左:坑夫 右:坑口)

片倉和人(農と人とくらし研究センター代表)

漫画『百姓貴族』

本屋をぶらぶらしていて偶然見つけました。コミック『百姓貴族』① 作者 荒川弘。私はまったく知らない漫画家です。帯に「私の血には、牛乳が流れているのだよ・・」とあり、裏表紙には「マンガ家になる前は北海道で七年間、農業に従事していた荒川弘。牛を飼い、野菜を作り、クマに怯え・・云々・・知られざる農家の実態を描いた、日本初の農家エッセイ登場!」とありました。

買いました。読みました。農業を知らない人が読んでどう思うのか分からないけれど、元・酪農家の私が読むと、「そうそう、うんうん、あるある」と随所で笑えます。そして、ところどころで過激な表現が出てきて「よっしゃあ!そうだ、もっと叫べーッ!」って感じでなかなかいいです。

荒川弘さんは、北海道の農家の息子で、実家は酪農と野菜の複合経営なので、ハンパじゃない重労働に追われているわけで、その実態を面白く明るく過激に描いています。 わがままばかり言う消費者に対し「食料供給ストップして、あいつら 飢え死にさせたろかいと思います」な~んて言い放っちゃうんです。もう、「いいぞ!もっと言え!」と声援送ってしまいますよ。

このマンガ、『ウイングス』という隔月発売のマンガ雑誌に連載しているもので、このマンガ雑誌は「大人ガールのための、ドラマチック・ロマンチック・マガジン」だそうです。高校生からもうちょっと上の年齢までの、いわゆる"女の子"が読むもののようです。その中に、まあ、ずいぶん異質な百姓万歳マンガを紛れ込ませて連載にしている編集者がえらい!

世の女の子たち、このマンガをしっかり読んで農家の暮らしや仕事や百姓の気持ちを理解してモノを食う時はこころして食えよ。ママになったら、子どもにもちゃんと教えるんだぞ。

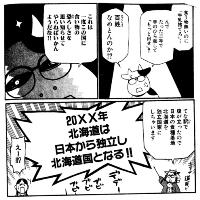

で、このマンガの中の特に気に入ったところをコピーしてきました。

で、このマンガの中の特に気に入ったところをコピーしてきました。

「北海道独立」 いいですねえ。

「沖縄独立」という主張は市民運動の一部でかなり前から語られていました。北海道も独立しちゃいますか。いいですねえ。

沖縄も北海道も、ヤマトが力で屈服させて「日本」に組み込んだのだから、「もうこれ以上、蹂躙されるのはいやだ」というのはもっともな主張だよ。ガンガン言って、ヤマトの頬を張り飛ばしていいと思うよ。

ところで、餌の高騰も一段落し、乳価もちょっと上がった昨年ですが、酪農家の暮らしは少しは楽になったでしょうか?

コミック『百姓貴族』 荒川弘・作 新書館 680円+税

全国書店で絶賛(?)発売中

買いました。読みました。農業を知らない人が読んでどう思うのか分からないけれど、元・酪農家の私が読むと、「そうそう、うんうん、あるある」と随所で笑えます。そして、ところどころで過激な表現が出てきて「よっしゃあ!そうだ、もっと叫べーッ!」って感じでなかなかいいです。

荒川弘さんは、北海道の農家の息子で、実家は酪農と野菜の複合経営なので、ハンパじゃない重労働に追われているわけで、その実態を面白く明るく過激に描いています。 わがままばかり言う消費者に対し「食料供給ストップして、あいつら 飢え死にさせたろかいと思います」な~んて言い放っちゃうんです。もう、「いいぞ!もっと言え!」と声援送ってしまいますよ。

このマンガ、『ウイングス』という隔月発売のマンガ雑誌に連載しているもので、このマンガ雑誌は「大人ガールのための、ドラマチック・ロマンチック・マガジン」だそうです。高校生からもうちょっと上の年齢までの、いわゆる"女の子"が読むもののようです。その中に、まあ、ずいぶん異質な百姓万歳マンガを紛れ込ませて連載にしている編集者がえらい!

世の女の子たち、このマンガをしっかり読んで農家の暮らしや仕事や百姓の気持ちを理解してモノを食う時はこころして食えよ。ママになったら、子どもにもちゃんと教えるんだぞ。

「北海道独立」 いいですねえ。

「沖縄独立」という主張は市民運動の一部でかなり前から語られていました。北海道も独立しちゃいますか。いいですねえ。

沖縄も北海道も、ヤマトが力で屈服させて「日本」に組み込んだのだから、「もうこれ以上、蹂躙されるのはいやだ」というのはもっともな主張だよ。ガンガン言って、ヤマトの頬を張り飛ばしていいと思うよ。

ところで、餌の高騰も一段落し、乳価もちょっと上がった昨年ですが、酪農家の暮らしは少しは楽になったでしょうか?

コミック『百姓貴族』 荒川弘・作 新書館 680円+税

全国書店で絶賛(?)発売中

渡辺ひろ子(元・酪農家)『私信 づれづれ草』NO.22(2010.1.26発行)より転載

ブログ内検索

最新記事

(07/30)

(07/08)

(06/20)

(06/06)

(05/28)

(04/16)

(02/25)

(01/18)

(12/30)

(12/14)

(11/10)

(10/27)

(10/16)

(10/07)

(10/01)

(09/22)

(09/11)

(07/12)

(06/25)

(06/04)

(05/27)

(05/14)

(04/24)

(04/16)

(03/31)